在中國水產科學研究院基本科研業務費應急項目“我國養殖鮭鱒寄生蟲調查與檢測”的資助下,項目組成員于9月19日-24日沿中俄界江黑龍江和烏蘇里江開展了野生魚類寄生蟲的初步調查。根據河流水系特征和特產魚類分布情況著重選取了同江市、撫遠市和虎頭鎮三處所臨的代表江段作為調查點。其中同江市坐落在黑龍江和松花江交匯處;撫遠市地處黑龍江和烏蘇里江交匯的三角地帶;虎頭鎮為烏蘇里江源頭,盛產大麻哈魚、哲羅鮭和細鱗鮭等。通過檢測野生鮭鱒魚寄生蟲攜帶情況及種類差異,分析和評估鮭鱒魚食源性寄生蟲感染風險。

本次聯合調查組成員包括黑龍江所李紹戊博士、曹永生博士和淡水中心的習丙文博士,調查歷時6天。調查人員對大麻哈魚、哲羅鮭等野生鮭鱒魚的鰓、體表、尾鰭、肝、脾、腎、腸道、胃、膽囊、腦、肌肉等多個組織中的魚源和食源性寄生蟲進行了調查研究。

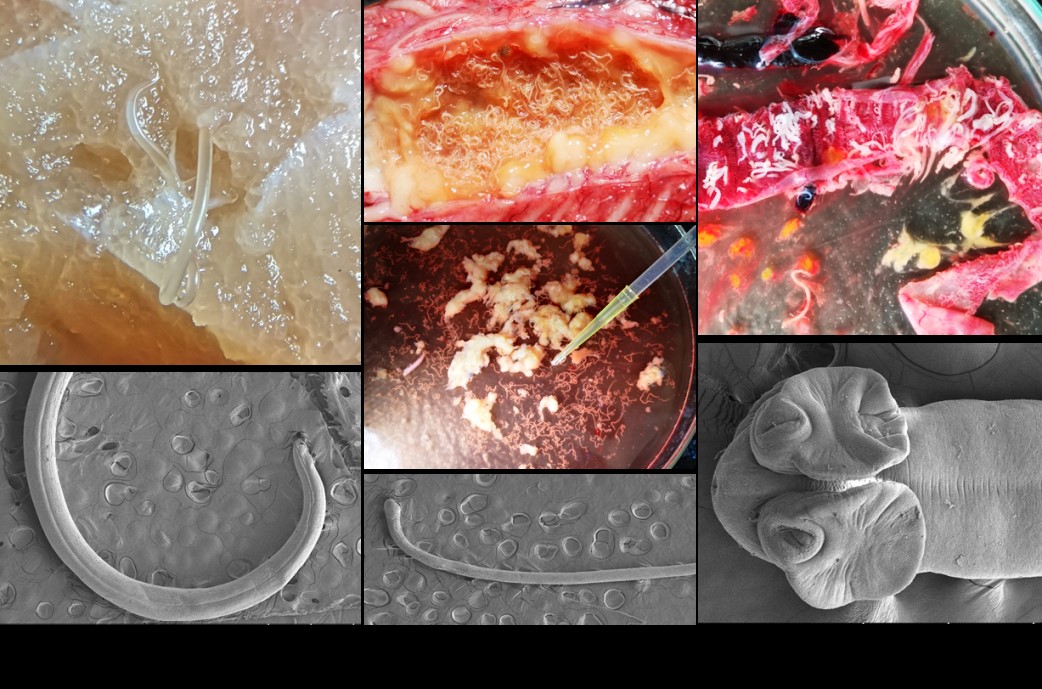

結果顯示,在野生大麻哈魚肌肉中檢出大量線蟲(約22-26條/尾),腸系膜有少量線蟲(2-3條/尾),腸道中發現大量絳蟲(Pelichnibothrium speciosum)(55-60條/尾),另有少量真槽絳蟲、棘頭蟲和復殖吸蟲;在野生哲羅鮭腸道中發現大量線蟲,數量超過200條/尾,另有少量復殖吸蟲。大麻哈魚和哲羅鮭體內的線蟲準確種類正在鑒定。

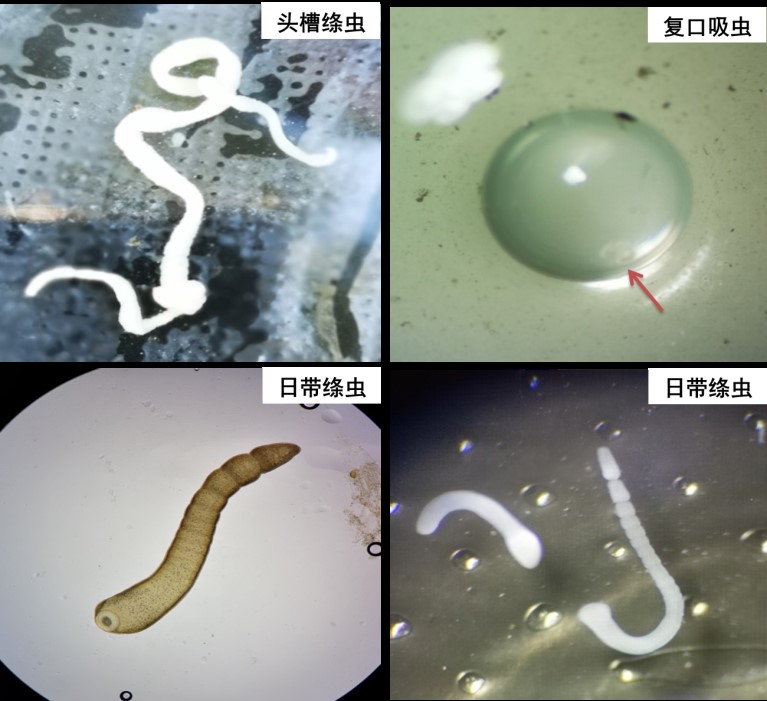

此外,調查組也檢測了野生鯉魚、馬口魚和葛氏鱸塘鱧等野生魚寄生蟲感染情況,在受檢魚的眼、鰓、腸道等部位檢出多種魚源性寄生蟲,包括茄形碘泡蟲、野鯉碘泡蟲、異肉吸蟲、復口吸蟲、指環蟲、頭槽絳蟲、日帶絳蟲等。

魚類寄生蟲的感染與水體環境、生活習性等密切相關,應重視和加強野生魚類健康情況監察和養殖魚類的科學規范化管理。此次調查對中俄界江的黑龍江和烏蘇里江流域野生鮭鱒魚類食源性寄生蟲攜帶及感染風險進行了初步評估,為項目的后續開展奠定了基礎。