12月20日,黑龍江所“優質鯉龍科13號”(暫定名)品鑒會在北京舉辦。全國水產技術推廣總站高勇處長、中國水產科學研究院王書磊副處長、黑龍江所副所長石連玉、成果轉化處陳惠處長及田維娜、張璐璐、劉幫迪3位專業品鑒師等共20余人參加品鑒會。

會上,項目組負責人石連玉研究員簡要介紹了“優質鯉龍科13”號的選育情況。他指出:自1983年起,項目組就開始以具有優良品質特性的大頭鯉和抗逆性強的黑龍江鯉雜交的后代再與大頭鯉♂進行回交,獲得F1選育基礎群體,再從子代中選出品質為大頭鯉型、生長速度較大頭鯉更快的個體組成繁育親本,通過制定每代親本的最優繁育配組方案和結合分子輔助育種技術,剔除品質較差的親魚個體,富集具有優良肌肉品質優勢基因型個體,并以此逐代進行群體選育至F5,達到性能穩定,最終獲得“優質鯉龍科13號”。

石連玉研究員表示,該項研究開創了我國以改良魚類肌肉品質特性為目標的魚類優異種質再塑選育技術。經性能測定,優質鯉肌內脂肪含量、肥滿度、肌肉剪切力、粘附性指標顯著優于普通鯉魚,尤其是對人體有益的多不飽和脂肪酸顯著提升,其中亞麻酸(16.74%),EPA(23.11%)和DHA(12.82%)分別比普通鯉魚提高33.92%、23.11%、12.82%。

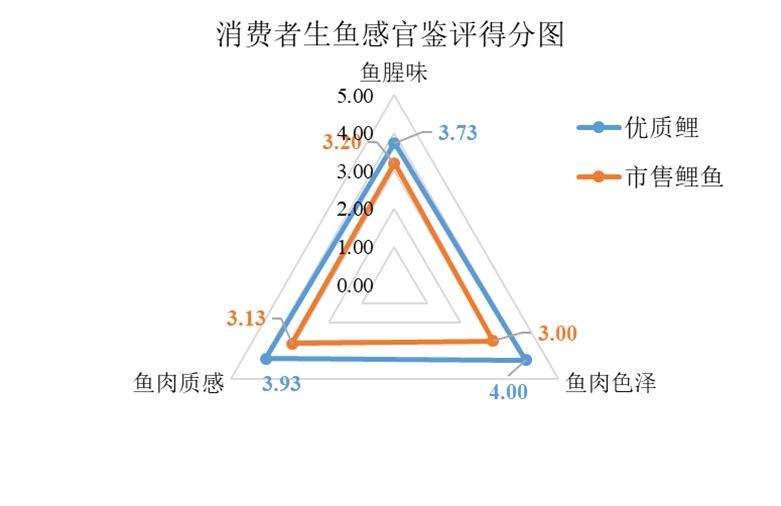

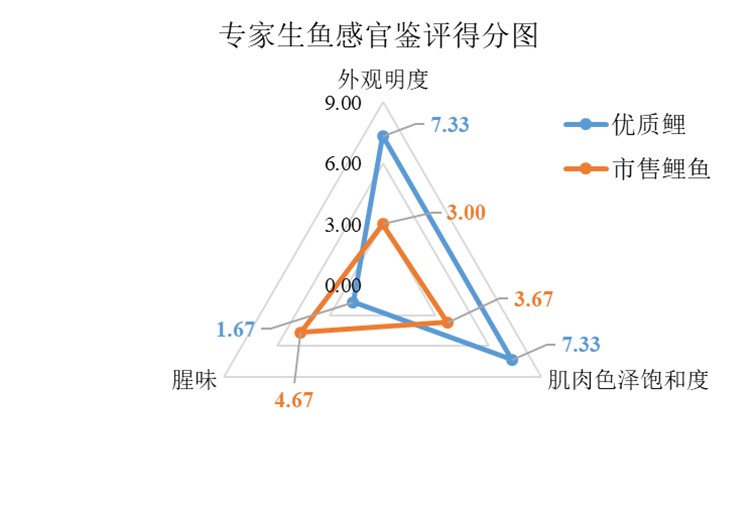

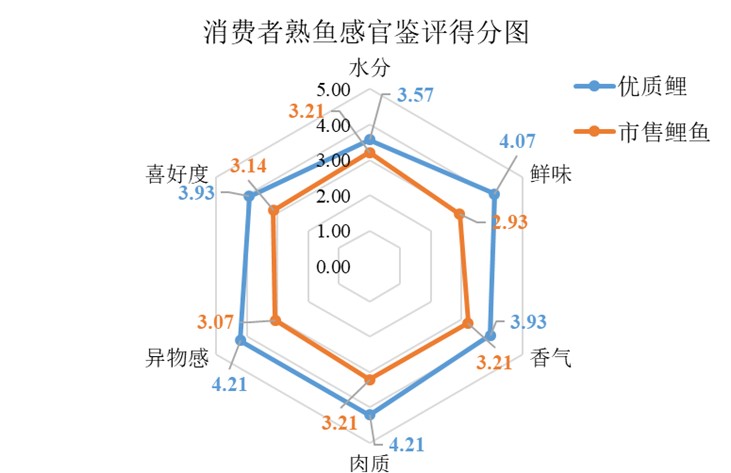

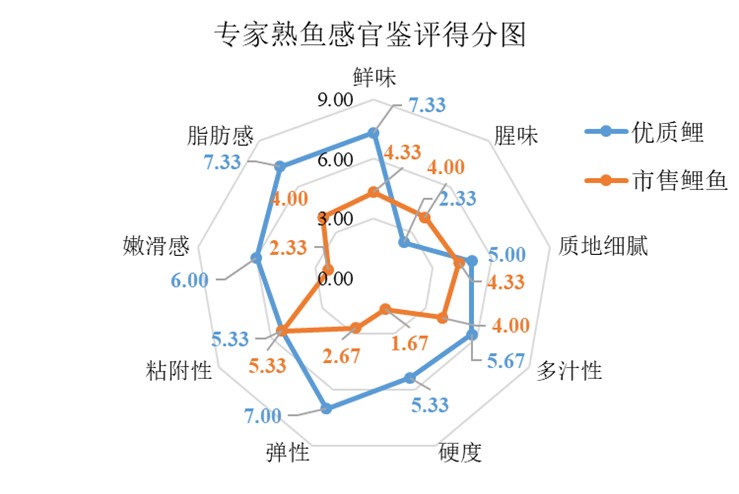

本次品鑒會由品鑒師和消費者采用盲品方式,完全憑借感官對優質鯉龍科13號與市售鯉在魚腥味、色澤、肉質、口感等方面進行品鑒,并以打分的方式確定優異程度。結果,專業品鑒師與消費者均認為優質鯉的生魚狀態樣品有明顯的外觀、色澤、豐潤度的優勢,并且腥味比市售鯉魚更低。熟魚狀態的優質鯉,與市售鯉魚相比,食用滋味上有明顯的鮮味刺激,且烹飪后自身不散發腥味;優質鯉的脂肪感、彈性、硬度和嫩滑感等口感指標更豐富,這是市售鯉魚所不具備的。

最終評鑒結果一致認為優質鯉各項指標均優于市售鯉。

高勇處長和王書磊副處長分別從品鑒師專業角度和消費者角度對優質鯉肌肉品質進行品評。他們均認為品鑒指標全面反映了優質鯉優異肌肉品質的特性,通過如此新穎方法的進行鑒定,也開創了魚類肌肉品種鑒定的先河。肌肉品質性狀鯉新品種的選育是國家“提質增效”的很好體現,期待項目組下一步能在養殖模式等方面開展深入研究,進一步挖掘優質鯉的優異生產性能。

鯉是我國主養魚類,隨著產業的發展和人們生活水平的提高,對魚肉品質的追求越來越高。黑龍江水產研究所育種團隊在中國水產科學研究院科研基金項目(2003.01-2005.12)、國家十二五科技支撐計劃(2012.01-2016.12)和國家大宗淡水魚類產業技術體系-鯉種質資源與品種改良崗位(2017.06-2020.12)等科研項目的支助下,通過雜交種質再塑技術提升鯉肌肉品質,培育出了營養更豐富、口味更鮮美的品質優良鯉新品種。