黑龍江水產研究所 魯翠云

近年來,隨著測序技術的進步,我國水產養殖魚類分子標記及基因組層面的研究越來越多,涌現出一批優秀的研究論文及科技成果。優異成績的取得離不開水產科技工作者的刻苦攻關,孫效文正是其中杰出的代表。畢業于化學系的他,以極大的興趣及勇氣投身于魚類生物工程育種這一全新領域。彼時,生物技術在我國水產動物的研究尚處于起步階段,他從研制轉基因鯉到開發分子標記,從構建我國第一張養殖魚類鯉的遺傳圖譜到創新分子育種技術,從測定鯉全基因組到解析與改良鯉品質性狀,每一項研究都取得了驕人的成績,使我國在鯉這一世界性養殖種的研究中始終走在世界的前列。

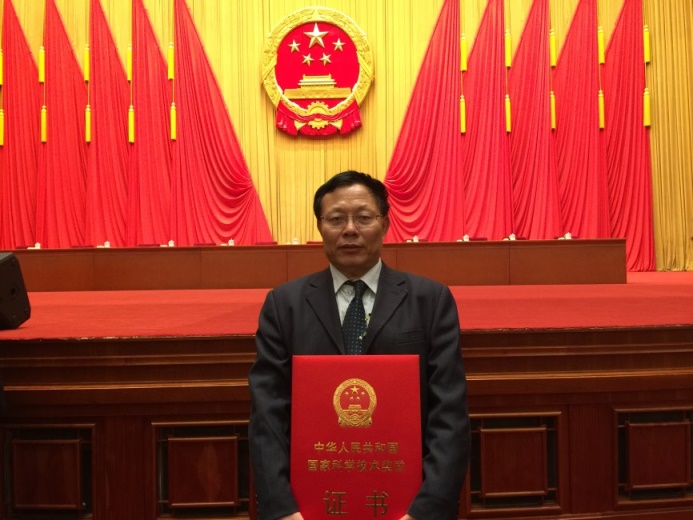

孫效文主持的 “鯉優良品種選育技術與產業化”項目獲得2015年度國家科技進步二等獎

勇挑重擔,系統開發微衛星標記

分子標記是開展眾多遺傳學研究的有效工具,孫效文意識到分子標記的重要性,于1994年投身于分子標記技術的研究中。1997年到2002年5年間先后3次赴美國華盛頓大學、新罕布什爾大學、哈佛大學醫學院斑馬魚基因組中心等國際一流團隊做訪問學者,從事斑馬魚基因組研究中有關遺傳連鎖圖和經濟性狀定位等研究。微衛星標記作為共顯性遺傳標記,在群體遺傳學及遺傳育種中都具有非常大的應用潛力,但是我國主養魚類如草魚、鰱、鳙、鯉、鯽等缺乏共顯性遺傳標記,限制了種質遺傳評估等研究的開展,而我國主養魚類與西方國家不同的現狀,也使我們無法直接應用已有的標記資源。然而,由于微衛星標記開發成本較高,在當時科研經費較少的大環境下,少有實驗室進行系統地研究與開發。

孫效文意識到雖然微衛星分子標記開發投入較高,但是一旦開發就可以大幅度推動魚類的遺傳研究和育種應用,立志要為我國每種主養魚類開發30個以上的多態微衛星標記。他帶領團隊經過近3年的艱苦攻關,通過多方查閱資料,反復試驗及摸索,終于建立和完善了兩種微衛星制備標準方案——小片段克隆和磁珠富集克隆,在片段分離方法、感受態細胞制備等方面進行了創新。其中將磁珠富集微衛星標記后,用同位素標記的探針進行二次篩選,主要是為了避免假陽性,減少測序成本以節省經費。但眾所周知,同位素的放射性對身體損害很大,孫效文力排眾議,在實驗室中建立了一套同位素操作規范,并隔離出獨立的空間用于此項操作。每一次標記探針都親自動手,以免學生操作不當造成無可挽回的傷害,他常說你們都怕我不怕,反正我這么大年紀了多照幾次也沒事。正是這種執著與堅持,帶領團隊分離了35個物種的微衛星標記,每種多態標記量均達到30個以上,滿足了物種種質的遺傳鑒定,其中草、鰱、鳙等21個物種均為世界首次獲得微衛星標記,上傳GenBank數據庫后,推動了這些物種的研究進程,填補了我國水產動物尤其是特有魚類的標記量缺少的空白。

遺傳連鎖圖譜是遺傳學研究的重要工具。孫效文帶領團隊在極端困難的條件下,于2000年構建發表了鯉第一代連鎖圖譜,這也是我國第一個養殖魚類鯉的連鎖圖譜,截止2016年5月該論文在中國期刊網被引用了269次,推動了我國水產動物遺傳學研究的技術進步。孫效文不滿足于現狀,高瞻遠矚,牢牢把握世界生物技術的發展方向,接連發表了鯉的以微衛星標記和SNP標記為主的第二代、第三代高密度遺傳連鎖圖譜,新的高密度連鎖圖譜有4877個標記,分辨率平均0.9 cM,定位了12個家系的QTL結果,獲得了大批與性狀相關的主效基因和標記,包括了用常規方法難以研究的食物轉化率、肌纖維、消化酶、脂肪酸含量、肌間刺等品質性狀,多項研究達到了世界領先水平。

孫效文在水產分子育種技術培訓班授課

刻苦攻關,創新鯉分子育種技術

利用分子標記指導育種研究,從基因組水平對良種進行選育和改良,一直是育種學家的夢想。在歐美國家,標記指導育種早已取得了巨大的成功,但是在我國,受限于標記量不足和資金短缺,此方面的研究一致停滯不前。孫效文帶領團隊勇挑重擔,在“十一五”初期就根據我國鯉科魚類苗種低值化的現狀,針對品種近交衰退的產業問題,提出了利用分子標記計算的親本間遺傳距離控制近交的魚類分子育種的技術方案。當時多數業內專家對分子育種技術在魚類的應用持懷疑態度,孫效文不解釋不爭辯,而是帶領科研團隊通過連續5年的刻苦攻關,通過累計99個家系的反復試驗,揭示了鯉雌雄親本配組時具有“閾值”現象,據此建立了基于雌雄親本遺傳距離的分子育種技術,獨創標記輔助群體選育、標記輔助進行群體遺傳結構優化等適用于水產動物的選育方法,開發了配套的選種軟件,實現了鯉的育種技術由“表型”選擇到“表型+基因型”選擇的技術更新。技術的應用取得了巨大的成功,每年為生產單位生產優質苗種上千萬尾,增加經濟效益達百萬以上,大大推動了行業的進步和變革,對其他種類例如對蝦、大菱鲆等遺傳種質的改良也起到了示范作用。

孫效文深知創新技術只有推廣開來才能推動產業的進步,通過調研、論證,作為首席專家,組織國內主要育種單位連續承擔了農業部公益性行業(農業)科研專項——水產分子育種共性技術的建立與應用,948引進計劃“水產主導品種分子育種技術引進”等項目,帶動了一大批科技工作者加入到水產分子育種的隊伍,物種涉及草魚、鰱、鳙、鯉、鯽等主要養殖魚類。組織編著了我國第一本分子育種專著《魚類分子育種學》,并連續3年開辦分子育種技術與基因組學技術培訓班,免費培訓科技人員200余人,并以簽訂協議的方式允許國內15家研究單位免費使用選種軟件,推動了分子育種技術在產業的應用。

孫效文在世界漁業大會上做學術報告(日本)

迎接挑戰,啟動鯉魚基因組計劃

對具有重要經濟價值的物種進行全基因組測序,發掘基因組內蘊含的海量遺傳信息,破解決定產品品質、產量、生長速度、抗病害能力等生產性狀的基因奧秘,一直是農業科研工作者夢寐以求的理想。但是,技術水平、資金投入、以及目標物種的研究基礎都制約著全基因組測序工作的開展。面對必然到來的基因組時代,孫效文沒有等待和觀望,而是積極地迎接挑戰,選取研究基礎較好、育成品種最多的水產養殖種鯉作為研究對象,經多方聯絡奔走,通過對工作框架設計、實驗材料選取、技術路線選擇、工作部署和計劃進度安排等內容的設計與深入論證,于2009年12月啟動了“鯉魚基因組計劃”。如今六年過去了,項目組完成了鯉全基因組序列精細圖譜繪制,組裝基因組約16.9億堿基,注釋了52610個功能基因,是國際上首個完成全面解析的異源四倍體硬骨魚類基因組圖譜,研究結果發表在國際頂級刊物《Nature Genetics》上。作為第一個基因組測序的鯉科養殖魚類,也對草魚、鯽等其他鯉科經濟魚類的基因組研究起到重要的帶動作用,對深入探索和解析鯉科魚類及硬骨魚類的基因組進化和加倍機制提供重要依據。

孫效文力促進鯉魚基因組測序結果共享應用和服務產業發展,建立了鯉基因組資源豐富的數據庫和網站,包括因組精細圖譜、遺傳變異圖譜(含1800余萬基因組SNP和77.8萬個cSNP)、52,610 個基因、9.2萬個微衛星、鯉基因組物理圖譜等,迄今已經有來自82個國家和地區的訪問和數據檢索,僅鯉網站在2015年有6000多人次瀏覽和下載,有力地保證了基因組數據在國內外同行中的開放共享,極大方便了鯉科魚類基礎研究和分子育種工作。除此之外,組織承擔了863項目“鯉魚和草魚等重要養殖魚類功能基因組研究與應用”,力主從基因組層面開展性狀遺傳解析及應用于育種,帶領團隊對鯉飼料轉化率、肌間刺、脂肪含量、抗皰疹病等性狀進行了研究,推進了鯉育種研究進入了基因組時代。

十年彈指一揮間,孫效文帶領團隊承擔國家級課題5項,省部級課題6項;獲得了省部級獎勵2項;團隊獲得農業部神農中華農業科技獎優秀創新團隊(2009年),多次被評為中國水產科學研究院優秀科技創新團隊,中國水產科學研究院“先進集體”等稱號,孫效文個人更是年年被評為優秀工作者、先進個人等稱號;培養研究生50余人,畢業生遍布全國水產領域的研究所及高校,推進了分子育種技術與基因組技術的普及及應用。2015年度,孫效文主持的“鯉優良品種選育技術與產業化”獲得國家科技進步二等獎,更是對其個人及其團隊的最高褒獎。科研永無止境,在基因組時代的大背景下,孫效文正帶領團隊奔走在減少肌間刺、提高飼料轉化率和肉質等新種質創制的路上,為產業的提質增效、為造福全國的養殖戶和消費者做出貢獻。