在國家重點研發計劃,國家自然科學基金、黑龍江省自然科學基金等項目的資助下,黑龍江水產研究所水產遺傳育種與生物技術研究室科研人員開展的瓦氏雅羅魚在極端鹽堿環境下的適應性分子機制研究取得重要進展。相關研究成果“Resequencing and SNP discovery of Amur ide (Leuciscus waleckii) provides insights into local adaptations to extreme environments”發表于《Scientific Reports》(IF=4.379) (https://doi.org/10.1038/s41598-021-84652-5)。

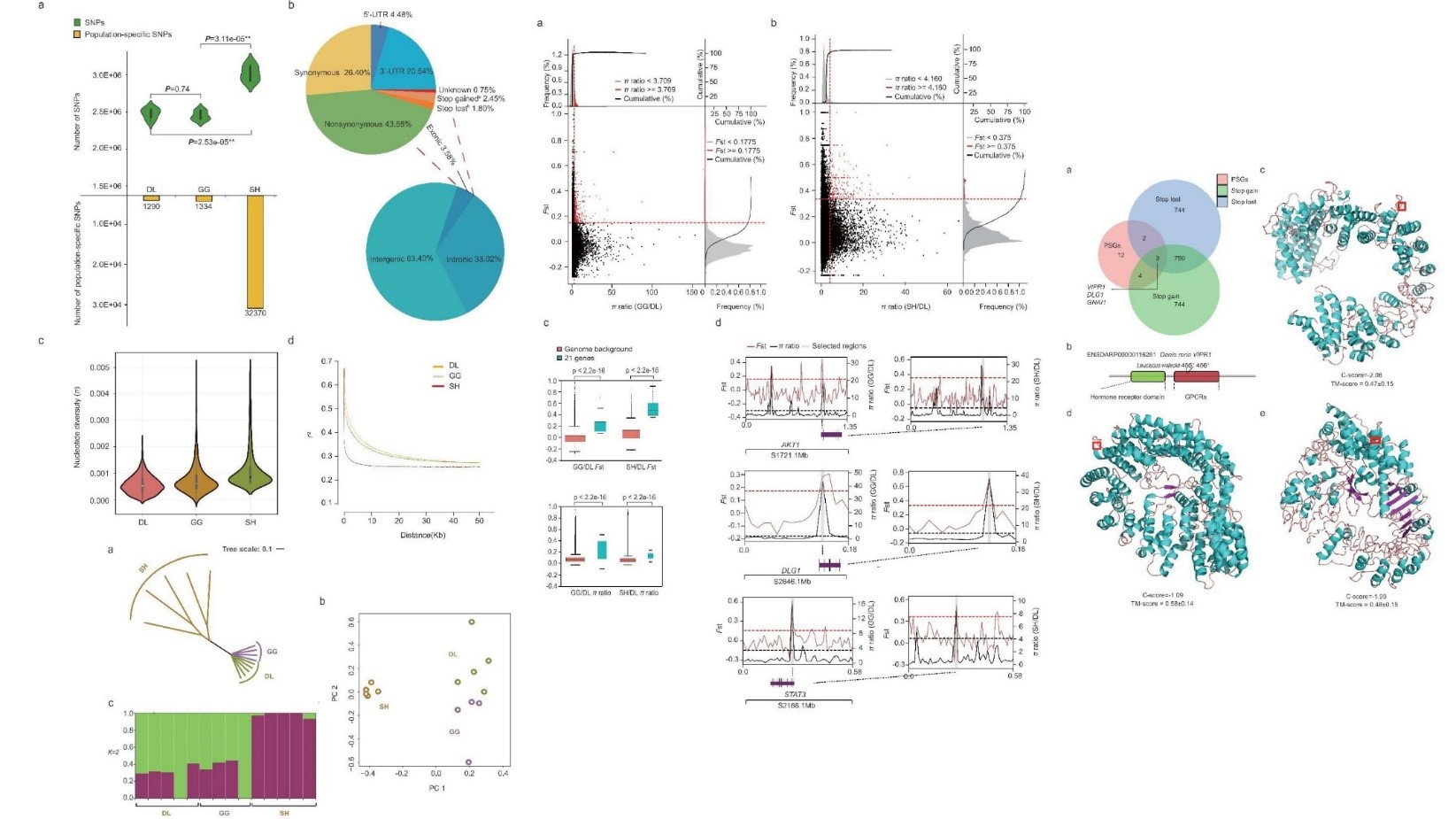

我國內蒙古高原東部達里湖是典型的高碳酸鹽型半咸水湖泊,瓦氏雅羅魚達里湖種群與其它淡水種群不同,能夠耐受該湖極端的不良環境并形成優勢種群。獨特的地質和演化歷史使瓦氏雅羅魚成為了研究硬骨魚類在古環境變化下適應極端環境的理想模型。為了從基因組尺度深入解析達里湖瓦氏雅羅魚耐受極端鹽堿環境的適應性機制,該研究采集了達里湖高堿耐受種群、鄰近姊妹湖崗更湖淡水種群和松花江淡水種群個體進行深度基因組重測序和遺傳變異信息的挖掘,通過消除空間背景差異聚焦異質水環境,群體遺傳結構和適應性進化研究發現,一些與離子和滲透壓調節、血管發育、炎癥免疫反應等過程相關的關鍵基因受到較強的正向選擇壓力,參與鹽堿局域適應。其中達里湖種群的血管活性腸肽受體基因vipr1多個位點受到強選擇,使其編碼蛋白具有更高效的配體結構域,可能通過VIPR1-PACAP/VIP-PRL-NCC軸參與Na+/Cl-離子轉運。

該研究揭示了達里湖瓦氏雅羅魚適應極端環境的遺傳基礎,也為耐堿魚類新品種選育提供了有價值、可利用的基因元件。