在國家重點研發計劃“藍色糧倉”、國家自然科學基金、黑龍江省自然科學基金等項目的資助下,黑龍江水產研究所魚類遺傳育種與生物技術研究室在瓦氏雅羅魚(Leuciscus Waleckii)耐鹽堿機制解析方面的相關研究取得重要進展。研究成果“Effects of Bicarbonate Stress on Serum Ions and Gill Transporters in Alkali and Freshwater Forms of Amur Ide (Leuciscus waleckii)”近期發表于《Frontiers in Physiology》(IF=4.566)(https://doi.org/10.3389/fphys.2021.676096)。

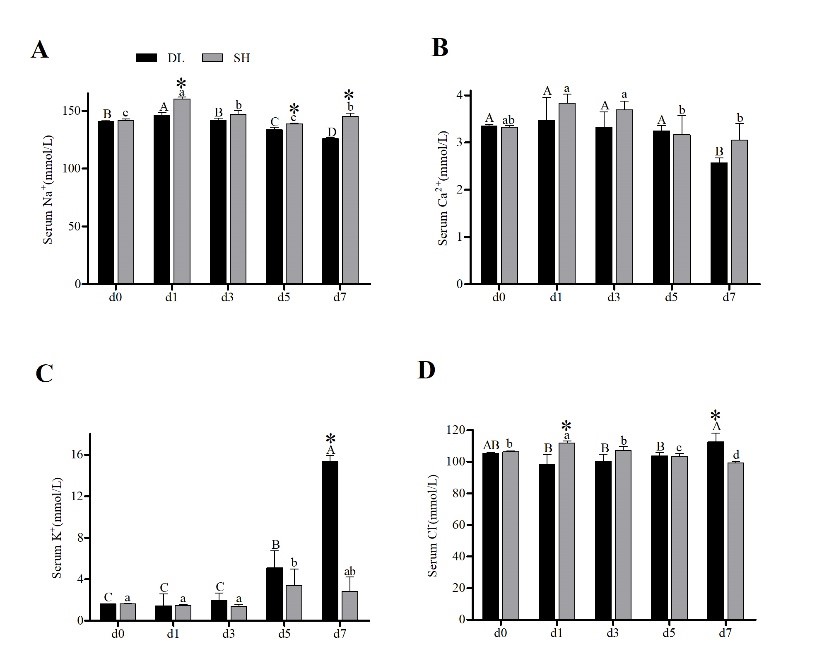

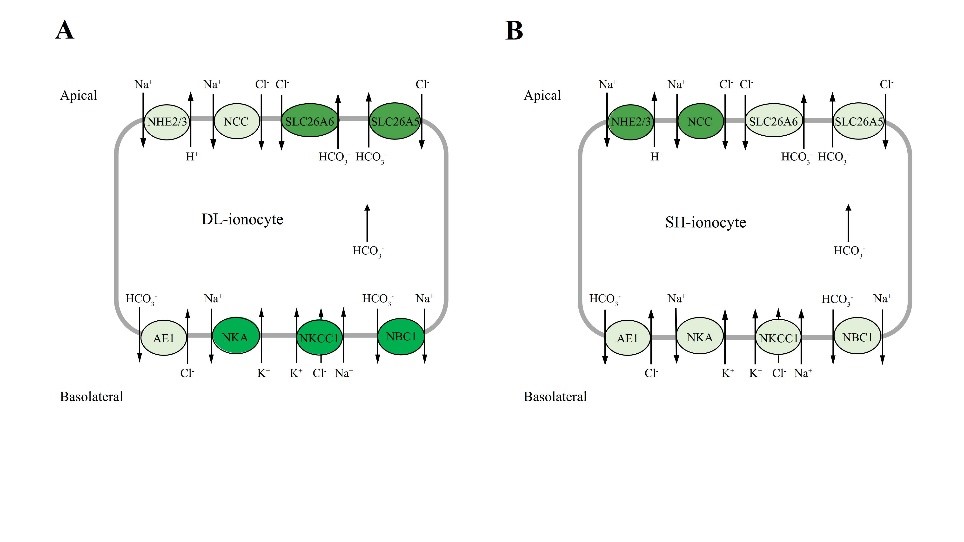

為探究生存在內蒙古達里湖中的瓦氏雅羅魚對高堿適應的離子和酸堿調節機制,該研究采取比較生理學的研究方法,對堿水型和淡水型兩種生態類型的瓦氏雅羅魚在相同堿度脅迫下的血液pH值、血清離子(Na+,K+,Cl–和Ca2+)濃度、Na+/K+-ATP酶(NKA)活性及其mRNA水平,以及鰓轉運蛋白(NHE2/3、NBC1、AE1、NCC、NKCC1、SLC26A5和SLC26A6)的mRNA表達情況進行了系統研究。結果發現瓦氏雅羅魚堿水型可能通過鰓離子細胞基底NKA、NBC1、NKCC1及頂端NCC、SLC26A5和SLC26A6等離子轉運蛋白的高表達,促進Cl–和Na+的吸收與HCO3-的分泌,實現對機體在高堿脅迫下的離子和酸堿平衡的快速調節。總體來講,該研究通過建立瓦氏雅羅魚生理表現和分子表現的緊密相關性,提出堿水型瓦氏雅羅魚維持離子和酸堿平衡的調控模式,也為其適應極端堿性條件的分子機制解析提供了新見解。